収益物件の相続について弁護士はどう関わっていくのか

相続に際して「実家をどうするか」という話はよく聞きますが、これが収益を生むアパートやマンション、駐車場といった不動産となると、話は一気に複雑になります。

特に町田市のような住宅地では、収益物件としてのアパートや駐車場の相続相談が年々増加しています。

収益物件は、被相続人が築き上げた大切な資産であり、残された家族の生活を支える柱でもあります。その相続は、単なる財産分けを超えた、専門的な知識と冷静な判断が求められる大きな問題です。

現預金や有価証券とは異なり、容易に分割できない不動産が絡む相続は、家族間の対立を招きやすく、一度こじれると収拾がつかなくなることも少なくありません。

法律の専門家である弁護士は、このように複雑でデリケートな収益物件の相続問題に、一体どのように関わっていくのでしょうか。今回は、収益物件の相続において、弁護士が果たす具体的な役割と、その重要性について詳しく解説します。

1 収益物件の相続が抱える特有の課題

収益物件の相続は、他の財産にはない、いくつかの特徴的な課題を抱えています。これらの課題が、トラブルの火種となりやすいのです。以下に解説します。

1-1 収益物件の評価の難しさ

相続財産を分割する際、まず問題となるのが、その価値をどう評価するかです。預貯金や上場株式のように明確な価値があるものと違い、不動産は評価が非常に難しい財産です。

相続税の計算の基準となる路線価や固定資産税評価額は、あくまで税務上の評価であり、実際の市場価値(実勢価格)とは大きくかけ離れていることが多々あります。

また、収益物件の場合、単なる土地・建物の価値だけでなく、現在の賃料収入や稼働率、将来的な修繕費用、建物の老朽化によるリスクなども加味しなければなりません。

相続人の一人が「路線価で評価しよう」と言い、別の相続人が「いや、実勢価格だ」と主張すれば、それだけで遺産分割協議は暗礁に乗り上げることとなります。

1-2 遺産分割の不公平感

収益物件は、物理的に分割することができません。そのため、特定の相続人が単独で相続する、あるいは売却して現金化し、その現金を分けるといった方法がとられるのが一般的です。

もし、特定の相続人が収益物件を現物で取得する場合には、他の相続人に対して代償金を支払うことで公平性を保つこととなります。しかし、この代償金の額をどう決めるか、そしてその代償金を支払うだけの資金力がその相続人にあるかどうかが問題となります。

「長男だけが価値の高い不動産を独り占めする」といった感情的な不公平感が、トラブルの根本原因となるケースは少なくありません。

1-3 共有状態のリスク

遺産分割協議がまとまらない場合、複数の相続人が不動産を共有名義で相続することがあります。しかし、これは新たなトラブルの始まりになることが少なくありません。

物件の売却や大規模な修繕には、共有者全員の同意が必要です。意見が対立すれば、身動きが取れなくなってしまいます。

誰が家賃の管理を行うのか、空室時の募集をどうするか、修繕費用は誰がどのくらい負担するのか。こういった日常的な管理運営を巡っても、意見の相違から関係がこじれてしまうリスクが常に存在することとなります。

2 弁護士が相続の初期段階で果たす役割

こうした複雑な問題を抱える収益物件の相続において、弁護士は相続開始の初期段階から、その専門性と中立性を活かして重要な役割を担うことができます。

2-1 遺産調査と評価

弁護士が収益物件の相続問題について依頼を受けた場合には、相続財産全体を正確に把握することから始めます。

具体的には、不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書などの公的書類を取得し、物件の所有関係や概要を正確に調査します。

さらに重要なのは、物件の適正な価値評価です。弁護士は、必要に応じて不動産鑑定士や税理士といった専門家と連携し、税務上の評価だけでなく、実際の賃料収入や修繕履歴、市場動向を加味した現実的な評価額を算出します。

このようにして算出された客観的な評価は、その後の遺産分割協議において、公平な話し合いを進めるために、不可欠な基礎となります。

2-2 相続関係の整理

上記に並行して、弁護士は、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続関係を正確に調査します。

また、法定相続分や遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続権)について、相続人一人ひとりに丁寧に説明します。

特に、被相続人が生前に行っていた特定の相続人への多額の贈与や、無償の労務提供に対する「特別受益」「寄与分」がある場合、それらを考慮した上で、最終的な相続分を調整するための助言を行います。

2-3 遺産分割方法の検討

さらに、弁護士は収益物件の特性を踏まえ、最適な遺産分割方法を提案します。

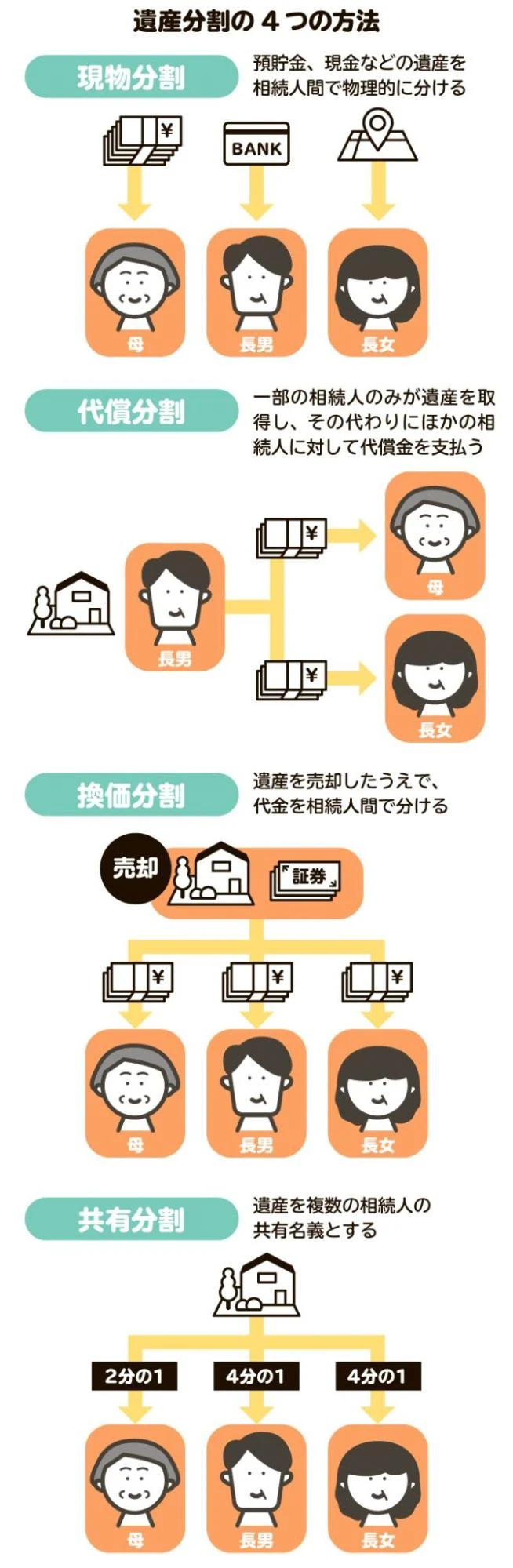

不動産の遺産分割には、以下の方法があります。

ア 代償分割

特定の相続人が収益物件を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。弁護士が関わることで、代償金の算定根拠を明確にし、公平性を確保することができます。

イ 換価分割

収益物件を売却し、得られた現金を相続分に応じて分ける方法です。売却手続きや買主との交渉も弁護士がサポートします。

ウ 共有分割

複数の相続人が共有名義で相続する方法です。弁護士は、将来のトラブルを避けるために、共有物の管理方法や売却時のルールなどを事前に取り決めるよう促します。

弁護士は、それぞれの方法のメリット・デメリットを丁寧に説明し、各相続人の希望や経済状況を考慮した上で、もっとも円満な解決策を導き出すことが可能です。

3 遺産分割協議からその後の手続きまで

遺産分割協議は、相続人同士の話し合いで進めるのが原則ですが、感情的な対立が起こりやすい収益物件の相続では、弁護士が関与することで、より円滑に進めることが可能となります。

3-1 遺産分割協議書の作成

弁護士は、遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面化します。弁護士が遺産分割協議書を作成することで、その内容が法的に有効であるとの信頼が高まることはもちろん、将来のトラブルを防ぐために詳細な条項を盛り込むことができます。

例えば、「将来、共有名義の物件を売却する場合の換価方法」「修繕費用の負担割合」「賃料収入の分配方法」など、後々の争いを未然に防ぐための具体的なルールを明文化することが可能です。

3-2 不動産登記の手続き

遺産分割協議書が作成されたら、法務局で所有権移転の登記手続きを行います。この手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。弁護士は、これらの手続きをすべて代行することが可能であり、また、司法書士に連携して手続きを代行してもらうこともできます。

正確かつ迅速に登記手続きができるので、相続人全員の精神的負担は大きく軽減されます。

3-3 相続税対策と税理士との連携

収益物件の相続では、当然ながら相続税の問題が発生します。

弁護士に依頼しておけば、遺産分割の過程で税理士と連携して、納税義務の発生や納税資金の確保について適切なアドバイスを受けられるようにしてもらえます。

収益物件の評価方法についても、税務上の観点から助言を得ることで、より円滑な相続税申告が可能となります。

また、相続が発生する前に、二次相続(配偶者や子供が亡くなった後に、さらに次の世代に財産が引き継がれること)を見据えた対策も重要です。弁護士は、遺言書の作成支援を通じて、将来の相続トラブルを予防するアドバイスも行うことができます。

4 弁護士に依頼するメリットと費用

収益物件の相続を弁護士に依頼することは、決して安くはありません。しかし、費用対効果は非常に高いといえます。

4-1 精神的負担の軽減

相続人が、自分自身で複雑な手続きや兄弟間の交渉を行うことは、精神的に大きなストレスとなります。弁護士という専門家が間に入ることで、感情的な対立を回避し、冷静な話し合いを進めることが可能となります。

4-2 適正な遺産分割の実現

弁護士に依頼すれば、収益物件の価値を客観的に評価し、法律に基づいた公平な遺産分割を目指すことができます。これにより、一部の相続人だけが不利益を被る事態を防ぐことが可能です。

4-3 時間と労力の節約

相続手続きは、書類の収集や交渉に多くの時間と労力を要します。弁護士に依頼することで、これらの手間から解放され、本業や日常生活に支障をきたすことなく、円滑に手続きを進めることができます。

4-4 弁護士費用の目安

弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金などで構成されます。

ア 相談料

一般的に30分5,000円程度です。初回相談を無料としている事務所も多いです。

イ 着手金

弁護士が正式に事件に着手する際に支払う費用です。遺産の額や事案の複雑性によって異なります。

ウ 報酬金

遺産分割協議がまとまった際に支払う費用です。取得した経済的利益(相続分)に応じて算出されることが一般的です。

費用は事案によって大きく変動しますが、トラブルが長期化した場合の費用や、精神的なストレスを考慮すれば、専門家に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

5 おわりに

収益物件の相続は、複雑な不動産の問題に加え、家族間の感情的な対立が絡み合う、非常にデリケートな問題です。しかし、法律の専門家である弁護士が、公平な立場から客観的な評価と冷静な交渉を行うことで、多くのトラブルは回避できます。

「うちは大丈夫」「まだ先のこと」と考えている方もいるかもしれません。しかし、相続はいつ発生するかわからないものです。いざという時に慌てないためにも、事前に弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けておくことは、大切な資産を守り、家族間の円満な関係を維持するために、非常に有効な手段と言えるでしょう。

収益物件の相続で疑問や不安があれば、まずは一度、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

不動産会社や司法書士との連携も重要です。

まねきや不動産は町田市を中心に活動する、

「相続不動産の困った」

を丸ごとサポートする不動産会社です。不動産の専門家と司法書士からなる少数精鋭の専門チームで、相続にかかわる様々なお手続きをワンストップで支援しています。

収益物件の相続に関しましても、可能な限り支援をいたします。どうぞお気軽にご相談ください。